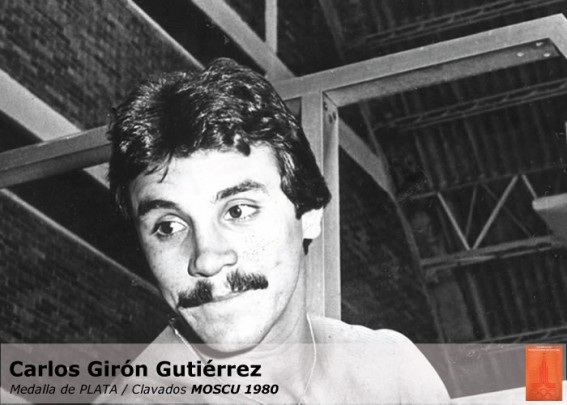

MANUEL YOUSHIMATZ

23/03/2015

De los héroes anónimos de nuestro deporte se llama José Antonio Urbalejo, nació en Cucurpe, una pequeña población al norte de Sonora, a orillas del río San Miguel y entre el principio de la Sierra Madre Occidental y el temido Desierto de Altar…Hace tiempo ya, que José Antonio se cansó de las polvosas tardes cucurpeñas y de aquel su barrio, al que la pobreza pintaba de gris. Y emigró al norte, allá a California, en pos de mejores oportunidades. Después de varios trabajos a la sombra de la clandestinidad migratoria, quiso el destino instalarlo al volante de un automóvil de alquiler en la ciudad de Los Angeles.

Durante cinco años ha conducido José Antonio el Chevrolet Montecarlo 1979, de la compañía Yellow Cab, por las turbulentas calles y avenidas de la urbe californiana. Hoy es el viernes 3 de agosto de 1984. vive la ciudad la euforia olímpica. 12:15 horas:

José Antonio se aleja del siempre congestionado centro de Los Angeles. Mientras conduce escucha la radio con atención y se entera de los pormenores de la fiesta deportiva. Está al día de la actuación de los competidores mexicanos y sabe qué esa tarde entrarán en acción los primeros marchistas, en la prueba de los 20 kilómetros. Esperará, pues… Un letrero en lo alto le hace recordar que está cerca de las instalaciones de la Universidad del Sur de California (USC), convertida en Villa Olímpica. Pasaje seguro. Vira hacia Figueroa Street y va de frente por la espaciosa avenida. De repente los ve: dos individuos con pants –uno de ellos carga una fina bicicleta de competencia– le hacen señas desesperadamente. José Antonio acelera y orilla el automóvil. Corren hacia él aquellos personajes. No son muy altos y los dos usan anteojos. El más pequeño es, sin embargo, el de mayor edad; fácil adivinarlo por su pelo ensortijado y canoso, por las arrugas que ya surcan

su rostro, por el espesor del cristal de sus viejas antiparras.

El otro es joven, muy joven y suda copiosamente. En su rostro moreno, quemado por el sol, se advierten rasgos orientales; sus espejuelos son modernos, de esbelto armazón. La angustia descompone a ambos la expresión. José Antonio descubre que son paisanos: en las verdes chamarras está escrito el nombre de MEXICO con letras mayúsculas blancas. El joven abre violentamente la portezuela, mete su cara oriental y pregunta casi en un grito, atropellando sus palabras en un tartajeante inglés:

–¿Do you speak spanish?…–¡Cómo demonios no, paisas!… Nomás díganme pa’ qué soy bueno. –¡Abra su cajuela, por favor, pero de prisa!, –demandan ellos. –Meten como pueden la bicicleta en el portaequipaje…Arrojan varios bultos sobre los asientos, el pasajero más joven ocupa el espacio trasero.

–¡Ahora vámonos, pero de volada, al Velódromo Olímpico!…

Ruge el poderoso motor de ocho cilindros en cuanto José Antonio hunde el pie en el acelerador. –Tenemos que estar allí antes de la una… ¿Llegaremos?, –pregunta el joven. Mira José Antonio su reloj.

–Uta, paisa… Son las 12:35 y el velódromo está en la ciudad de Carson… La cosa va a estar un poco bronca… ¡Pero ahí estaremos antes de la una!. El sonorense enfila el Chevrolet Montecarlo hacia el Harbor Freeway. Como va hacia el sur, entra por Santa Bárbara. Toma el carril del centro y empieza a dejar atrás a los demás vehículos.

Y mientras el automóvil devora el ardiente asfalto, discuten acaloradamente los personajes: –¡Pero cómo es posible que no te hayas acordado de que ya traías tu reloj con la hora correcta! –reclama el adolescente. No sabe qué responder su compañero. –¡Desde cuándo te dije que pusieras en tu reloj la hora lo|cal!… –Lo siento –admite el hombre canoso–. Tienes razón. Perdóname…Espero que estemos a tiempo. –Ojalá… Se atreve a intervenir José Antonio. Pregunta:

–Perdón, paisas, pero, ¿es que van ustedes a dejarle a alguien la bicicleta?

Responde el pasajero del frente. –No, hombre, vamos a competir. Los mira extrañado el conductor. Le aclara el individuo que viaja a su lado: –Yo soy José Luis Téllez, asesor del equipo nacional de ciclismo; él es Manuel Youshimatz y va a participar en la final de la prueba australiana…Menea la cabeza el sonorense. Arriesga otra mirada por el espejo retrovisor. –¿El? –pregunta al fin, incrédulo… ¡Pero si apenas es un niño!

–Por primera vez sonríen los deportistas. –No tanto, no tanto, –dice Youshimatz, quien convierte la parte trasera del automóvil en improvisado vestidor. Se quita la ropa de entrenamiento y se ajusta el reluciente uniforme que ha reservado para la gran final. Se entera José Antonio, entonces, que Manuel Youshimatz ha tenido que sobrevivir a dos heats eliminatorios para clasificar a la final, que se correrá en unos minutos; que esta mañana, como parte de la última práctica, José Luis Téllez lo mandó a lo que en el ambiente ciclístico se llama rodar, sin darse cuenta de que la hora que le señalaba su reloj era la real, la de Los Angeles. Apenas un día antes y ya acostumbrado a regirse por él, había quitado de su reloj el horario de México: 120 minutos adelantado. Así que esa mañana, cuando Téllez vio su cronógrafo, éste marcaba las once horas.

Pensó el técnico: “Son las nueve; hay tiempo”. Cuando se dio cuenta de su error se sintió morir. Buscó a Manuel por todos lados, obvia-mente no lo encontró y decidió sacar todos los implementos de competencia y aguardar en la puerta de la Villa, la llegada del pedalista.

Eran las 12:25 horas. El autobús que a diario los lleva al sitio de competencia invierte tres cuartos de hora en el recorrido. No, no podrán esperarlo. Tendrán que tomar un taxi porque sólo así pueden llegar a tiempo al velódromo… Quizás….El letrero señala: Next Exit: 190 Street.

El Montecarlo sale de la serpiente de concreto y después vira a la izquierda. Son las 12:48. La creciente angustia ha enmudecido a los ciclistas. –Tranquilos; llegaremos, –promete José Antonio. 12:50.

José Antonio precipita el automóvil amarillo por la 190, después gira hacia la derecha para tomar Avalon. Al llegar a Victoria da vuelta a la izquierda y allá, a lo lejos, se ven ya las instalaciones de la California State University, en Domínguez Hills y su ondulado Velódromo Olímpico. Brama el Montecarlo cuando es ferozmente lanzado a su alcance. Cierra los ojos Youshimatz. Resopla. 12:54. Con un frenazo detiene José Antonio la veloz marcha del vehículo. Derrapa el Montecarlo a las puertas del velódromo. Todo mundo baja corriendo. Manuel se pone las zapatillas y se ajusta el casco, así a toda prisa. Entre Téllez y José Antonio bajan la bicicleta. –¿Cuánto te debemos?, –pregunta Téllez y nerviosamente hurga en sus bolsillos mientras, con la bicicleta al hombro, Youshimatz corre hacia el túnel de la entrada.

–¿Qué importa, paisa?… ¡Córrele, no pierdas tiempo! Ya me pagarán algún día. Téllez lo abraza emocionado y corre también hacia el túnel. Se detiene al llegar a la negra bocaza del pasadizo y grita al sonorense: –¡Si no hubiera sido por ti, mi hermano!… –¡Suerte, mucha suerte!, –exclama José Antonio. –Por el radio voy a seguir la carrera 13:00 horas. Se da el banderazo de salida. El joven de los anteojos comienza el rítmico pedaleo. Están enrojecidas sus mejillas; enormes gotas de sudor desci|enden por su frente.

Poco más de una hora después, ya está Youshimatz en el podio;con una medalla de bronce reluciendo sobre su pecho y con un sombrero de charro que reemplaza el casco de competencia, mientras la bandera mexicana flamea en uno de los mástiles.